本展は中村研一の絵画における、モティーフと描写の変化に焦点を当て、1920年代から60年代の作品をご紹介するものです。

その鑑賞のポイントをご案内します!

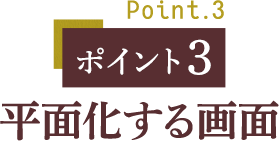

上:《海の見える庭》1943年 油彩、カンヴァス

下:《夏庭》1963年 油彩、カンヴァス

画家として円熟期を迎えた中村研一にとって、第二次世界大戦は大きなターニングポイントとなりました。この時期には、中国、ベトナム、シンガポールに取材して現地の風俗を描き、それは時に戦争画や軍事郵便の絵画として用いられました。

戦前に代々木に構えていたアトリエを空襲で失った中村は、小金井に転居します。戦後の風景画には自宅の庭を描いた作品が多数見受けられ、この場所に対する画家の愛着が伝わってくるようです。

戦前に代々木に構えていたアトリエを空襲で失った中村は、小金井に転居します。戦後の風景画には自宅の庭を描いた作品が多数見受けられ、この場所に対する画家の愛着が伝わってくるようです。

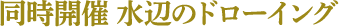

上:《山本ヒロ像》1920年 油彩、カンヴァス

下:《裸体》1951年頃 油彩、カンヴァス

初期の作品と後期の作品を比べると、モデルと背景の関係性が大きく変化することが分かります。1920年の《山本ヒロ像》では、背景はモデルを浮かび上がらせるために暗く、奥に引っ込むように描かれています。ここには「モデル→背景」という暗黙の優先順位が見て取れます。対して1951年頃の《裸体》では、女性の肉体の描写に負けないようなビビットな黄色、派手な柄のカーペットが際立っており、背景は単にモデルに従属する存在ではなくなっています。

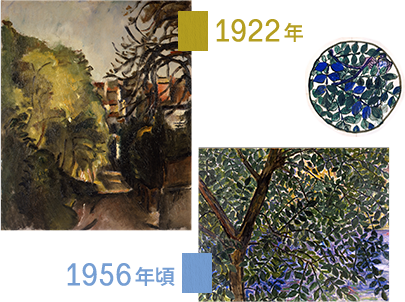

上:《風景》1922年 油彩、カンヴァス

右下:《木陰》1963年頃 油彩、カンヴァス

右上:《九谷焼大皿下図(錦木)》

1956年頃 水彩・鉛筆、紙

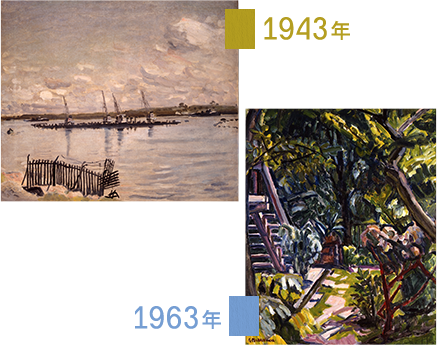

ポイント2の通り、戦後の中村作品は背景の主張が強くなり、同時に西洋由来の遠近法や陰影表現に基づく「奥行き」の概念からも距離を置くようになります。簡単に言えば、画面はより平面的な印象を与えるよう変化します。

中村は50年代初頭から陶磁器制作に着手し、そのための下絵も多く残しています。同じ時期の中村の風景画、例えば《木陰》などを見ると、それは戦前の風景画よりもむしろ、九谷焼の下絵の装飾性に近しいように感じられます。

中村は50年代初頭から陶磁器制作に着手し、そのための下絵も多く残しています。同じ時期の中村の風景画、例えば《木陰》などを見ると、それは戦前の風景画よりもむしろ、九谷焼の下絵の装飾性に近しいように感じられます。

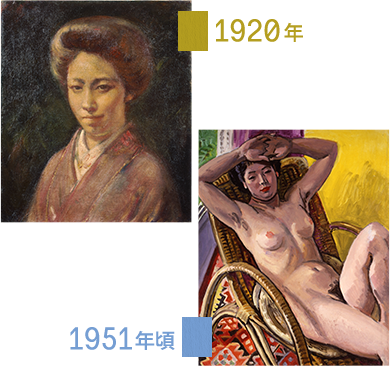

《サイゴンにて》1942年 水彩・鉛筆、紙

二階展示室の小企画では中村が描いた海や川、浜辺の風景画を展示致します。ここではその中の一点をご紹介します。《サイゴンにて》は、背景に海を望む美しいテラスが描かれた爽やかな風景画です。フランス植民地時代のベトナム(仏印の一部)を支配していたフランス軍の弱体化に伴い、日本軍が仏印北部に進駐を行ったのは1940年のことでした。画家がこの景色を描きとめたのは仏印進駐の後、1942年4月17日です。画面下方には小さく日の丸の旗が描き込まれています。