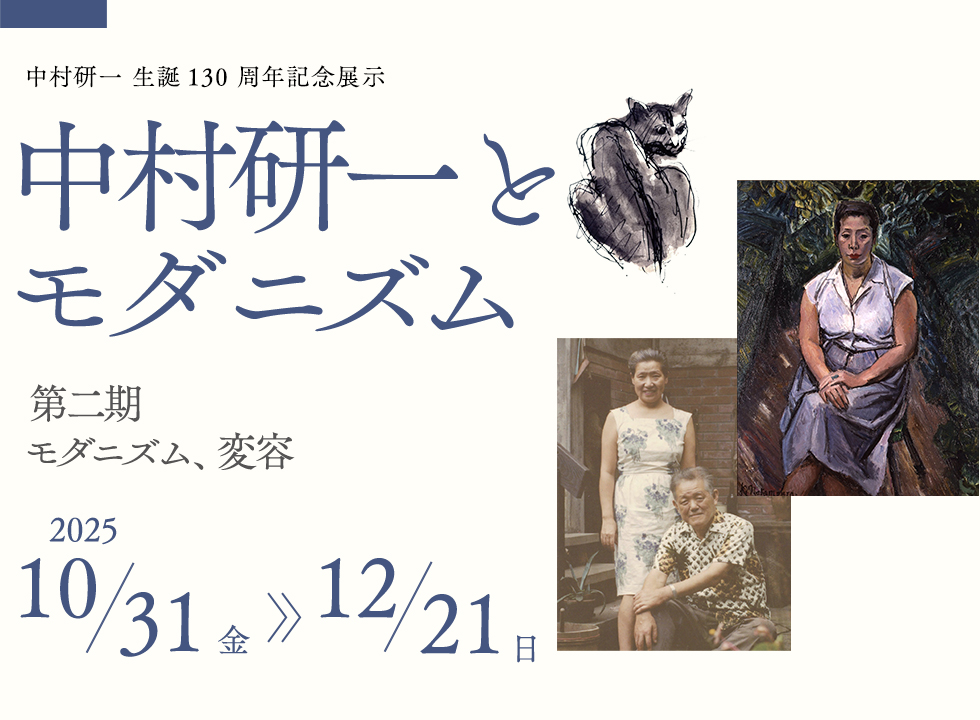

中村研一とモダニズム 第二期のテーマは「モダニズム、変容」。

そこでこの特設ページでは、出展作品の中から中村研一が自身の姿を描いた「自画像」2作品を紹介し、

「変容」をテーマに紹介します。この2作、実は展示室では展示最初の一枚と最後の一枚でもあるのですが、

では変容していく「自」画像とは――?

こちらは鮮やかな黄色い背景が印象的な1958年の自画像。服装から想像するに、時期はちょうど、秋深まる頃でしょうか。首元にはアクセントになる赤いチェックのマフラーを巻き、ジャケットをはおっています。この時、中村研一は63歳。既に還暦を越しているとはいえ、肌の血色はよくしっかりとした視線、背景の黄色も生命力を感じさせます。この自画像のことを、研一の妻・富子は後に、画家として最も充実した時期の姿と評しましたが、納得のいくものでしょう。

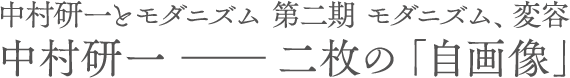

こちらは、当館横「美術の森」緑地にある中村研一邸主屋で撮影された中村研一・富子夫妻のスナップ。撮影時期ははっきりしませんが、主屋の完成した1960年以降、《自画像》から数年後と言ったところでしょうか。 夏の時期のようで、夫妻とも涼しげな服装ですが、特に夫・研一は個性的なパイナップル柄の半袖シャツを着て、腰に手を当ててポーズを取っています。

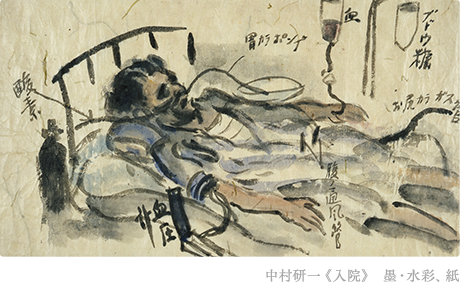

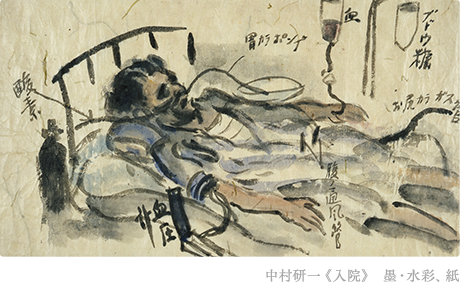

二枚目の「自画像」です。しかし、ご覧の通りこちらは自画像ではなく、《入院》という題名で現在登録されており、そして少々、衝撃的な中村研一の状況が描かれています。 仰向けになった体にはさまざまな管が繋げられ、酸素を吸入しています。眼窩は落ちくぼんで《自画像》で血色の良かった肌は土気色に。口元は力なく開き「胃からポンプ」の管が挿入されているということは、自力の食事が困難なのでしょうか。そもそも、これでは起き上がるのも困難でしょう。 しかし、これは中村自身、つまりここに横たわる当人が描いた、己の姿に他なりません。下描きの鉛筆線が認められないので、筆をとり、おそらく一気に描き上げています。着彩の色数も非常に少ない。そして、紙全体に皺やよれ、折れが見受けられます(展示室で実物をご覧いただくと、よくわかると思います)。特に画中の足辺りは既に皺のよった状態で描かれており、画家として通常の環境下になかったことがうかがえます――このさまざまな管の繋がれた当人が、何とかベッドに身を起こし、不安定な状況でそれでも描いたとしたら、こんな風に、紙が折れたりよれたりするでしょう。長く身を起こしているのも辛いので、下描きの余裕などはとても無かったに違いありません。 中村研一は、1967年に胃がんにより、入院先の病院で逝去しました。この《入院》では胃を含めた内臓に疾患があることが示唆されているので、逝去直前の入院が制作機会とすれば、中村の人生最後の自画像の可能性があります。ただ、こういう壮絶な様子を自らの姿として描いたことは、彼にとっての悲劇ではないと思うのです。むしろ、《入院》は中村の洋画家としてのきわめて近代的な感覚と矜持を示した自画像ではないでしょうか。彼は、このような病床にあってなお、描くものを探しました。そして画家としての目を以て、その描くべき「自身」のリアリティに向き合い、それをイメージに留めようとしたのです。