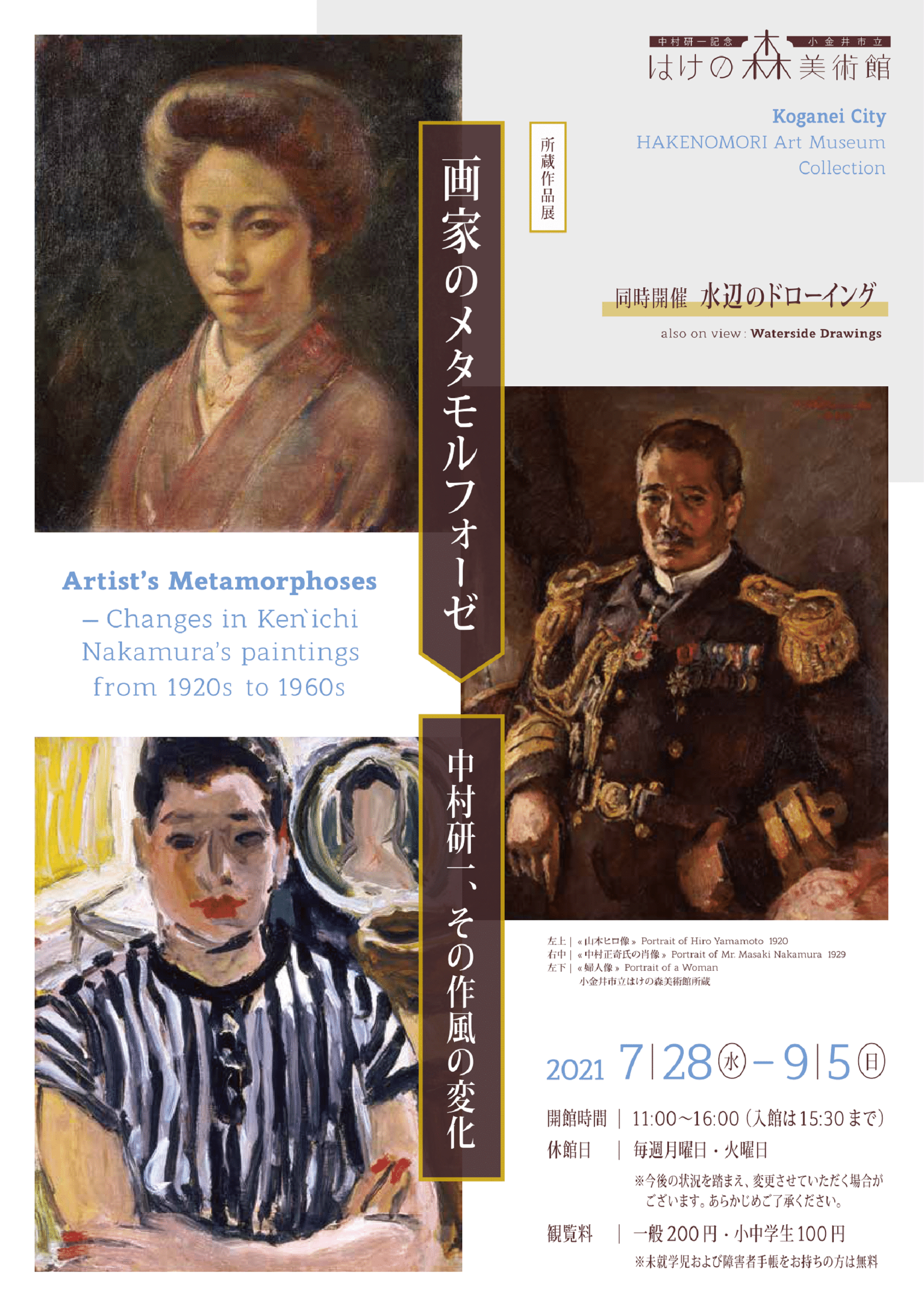

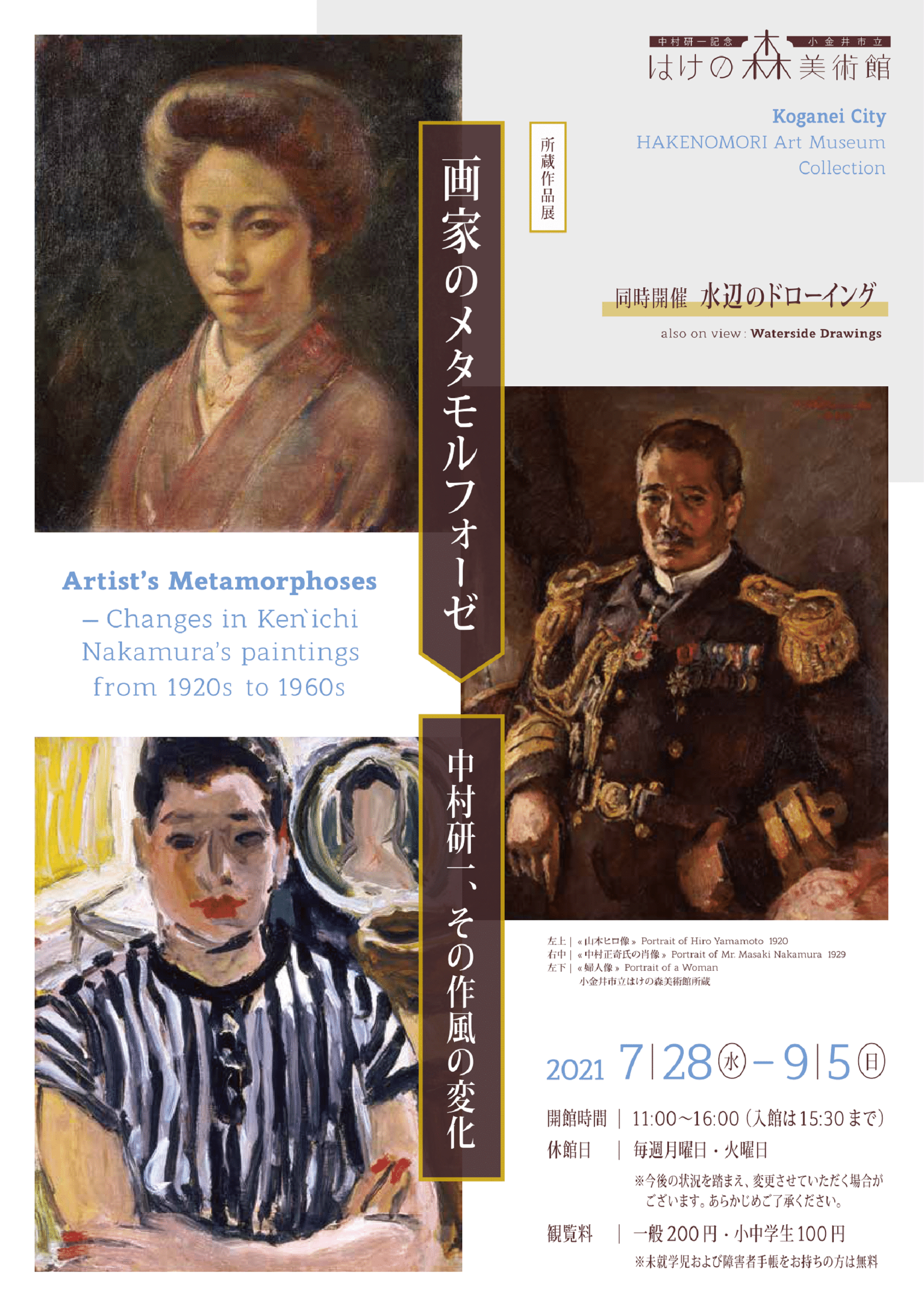

所蔵作品展 画家のメタモルフォーゼ ―中村研一、その作風の変化―

同時開催 水辺のドローイング

明治28 (1895)年に福岡県で生まれた中村は、青年期に鹿子木孟郎の下で学んだ他、 大正4 (1915)年には東京美術学校に入学、岡田三郎助の指導を受けました。そのため初期作品には太平洋画会や、外光派の特徴が見て取れます。中村はそうした影響の上に、陰影のコントラストに特色を持つ画風を展開、官展を中心に発表を続け高く評価されました。戦後にかけてはさらに大きく作風が変化し、筆跡を残す大胆なタッチ、色鮮やかで平面性が際立つ背景、黒い輪郭線が見られるようになります。ここからは中村が一般的な意味での「リアリズム」から遠ざかりながら、新たな表現を模索する様子がうかがえます。一方モティーフに着目すると、戦時下にはベトナムやシンガポールの風景、戦艦の浮かぶ海景、現地の女性像、また戦争記録画の下絵として兵士のエスキースなどが描かれました。また戦前から描き続けていた妻の単身像は戦後にも引継がれ、中村のライフワークとも呼べる主題となってゆきました。1920年代から60年代にかけての、驚くばかりの画風の変化(メタモルフォーゼ)をお楽しみ頂ければ幸いです。

また二階展示室では、「水辺のドローイング」展と題し、所蔵品の中でも夏らしい水辺を描いた風景画を中心に展示致します。

- 会期

2021年7月28日(水)~2021年9月5日(日)

- 開館時間

午前11時 ~ 午後4時(入館は午後3時半まで)

- 休館日

月曜日・火曜日

- 観覧料

一般 200円

小中学生 100円

(未就学児および障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方と付添いの方一人は無料)

- 展覧会解説

展覧会の解説はこちらからご覧頂けます。

※今後の動向により、さらに会期や開館時間が変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

展覧会 これから・現在の展覧会

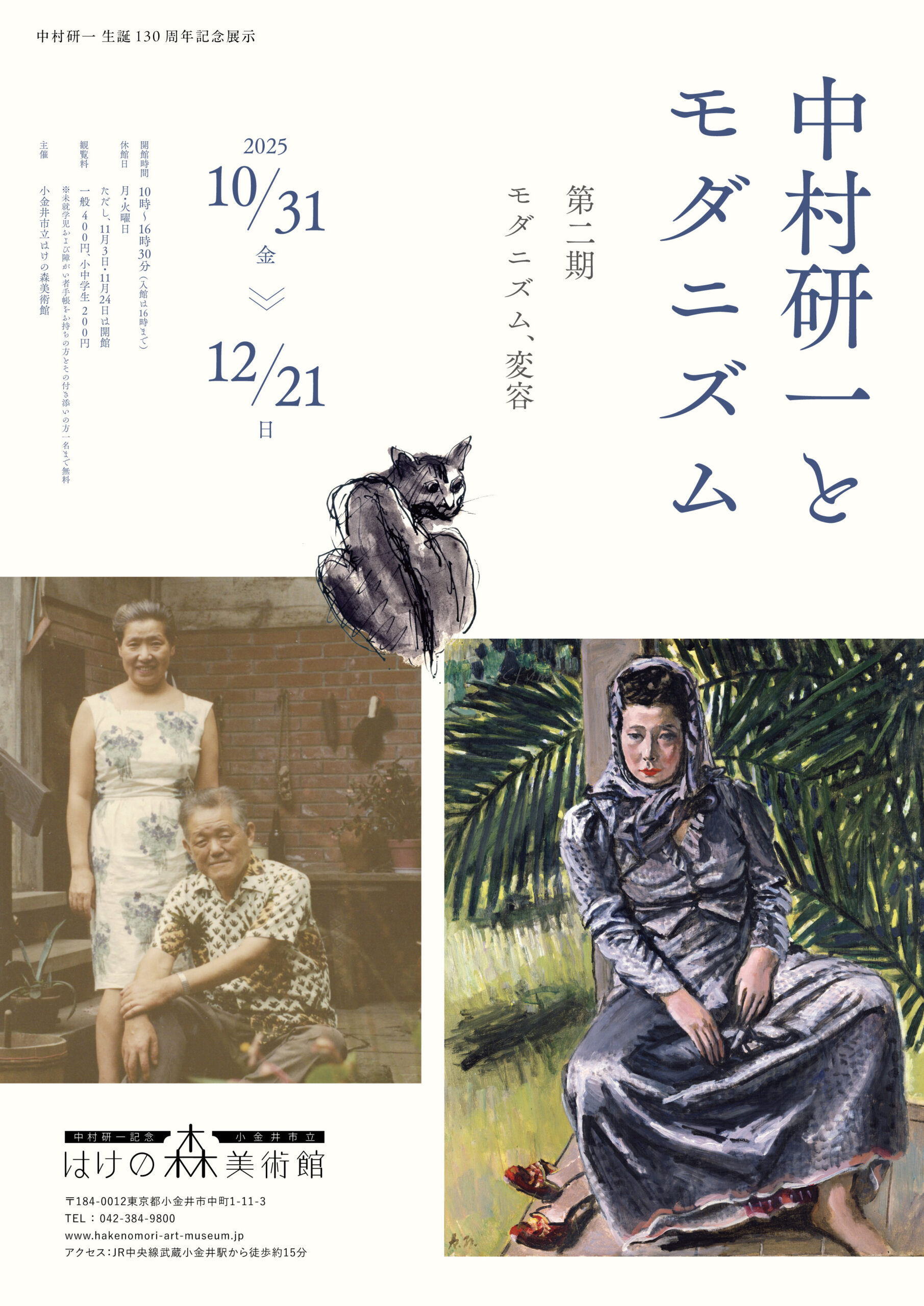

中村研一生誕130周年記念特別展 中村研一とモダニズム 第二期 モダニズム、変容

休館日 月曜日・火曜日、※ただし11月3日(月)、11月24日(日)は開館

観覧料 一般400円、小中学生200円、※未就学児および障がい者手帳をお持ちの方とその付添の方1名まで無料

主催 小金井市立はけの森美術館

過去の展覧会

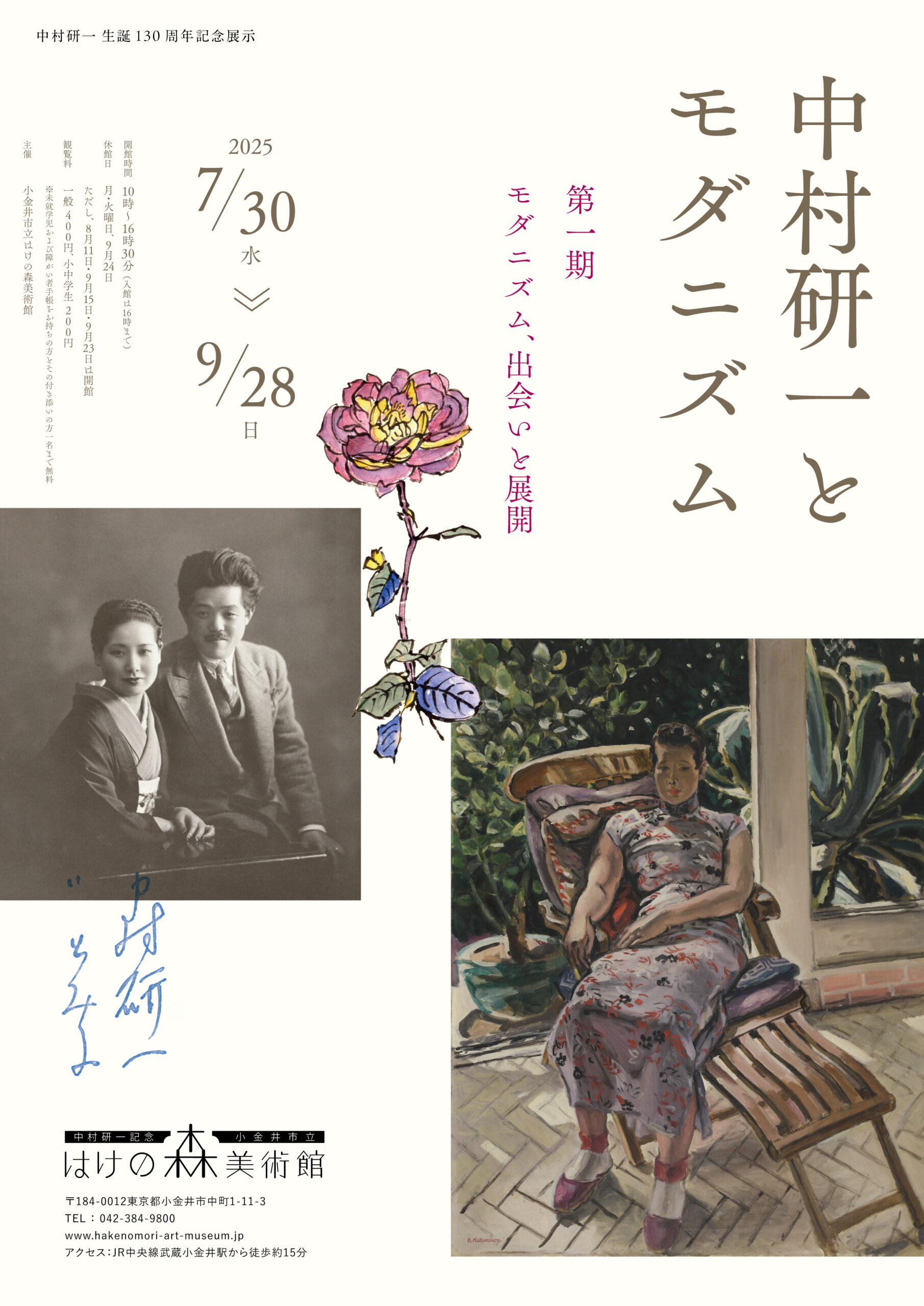

中村研一生誕130周年記念特別展 中村研一とモダニズム 第一期 モダニズム、出会いと展開

- 開催概要

2025年7月30日(水)~9月28日(日)

休館日 月曜日・火曜日、9月24日※ただし8月11日、9月15日、9月23日は開館

観覧料 一般400円、小中学生200円※未就学児および障がい者手帳をお持ちの方とその付添の方1名まで無料

主催 小金井市立はけの森美術館

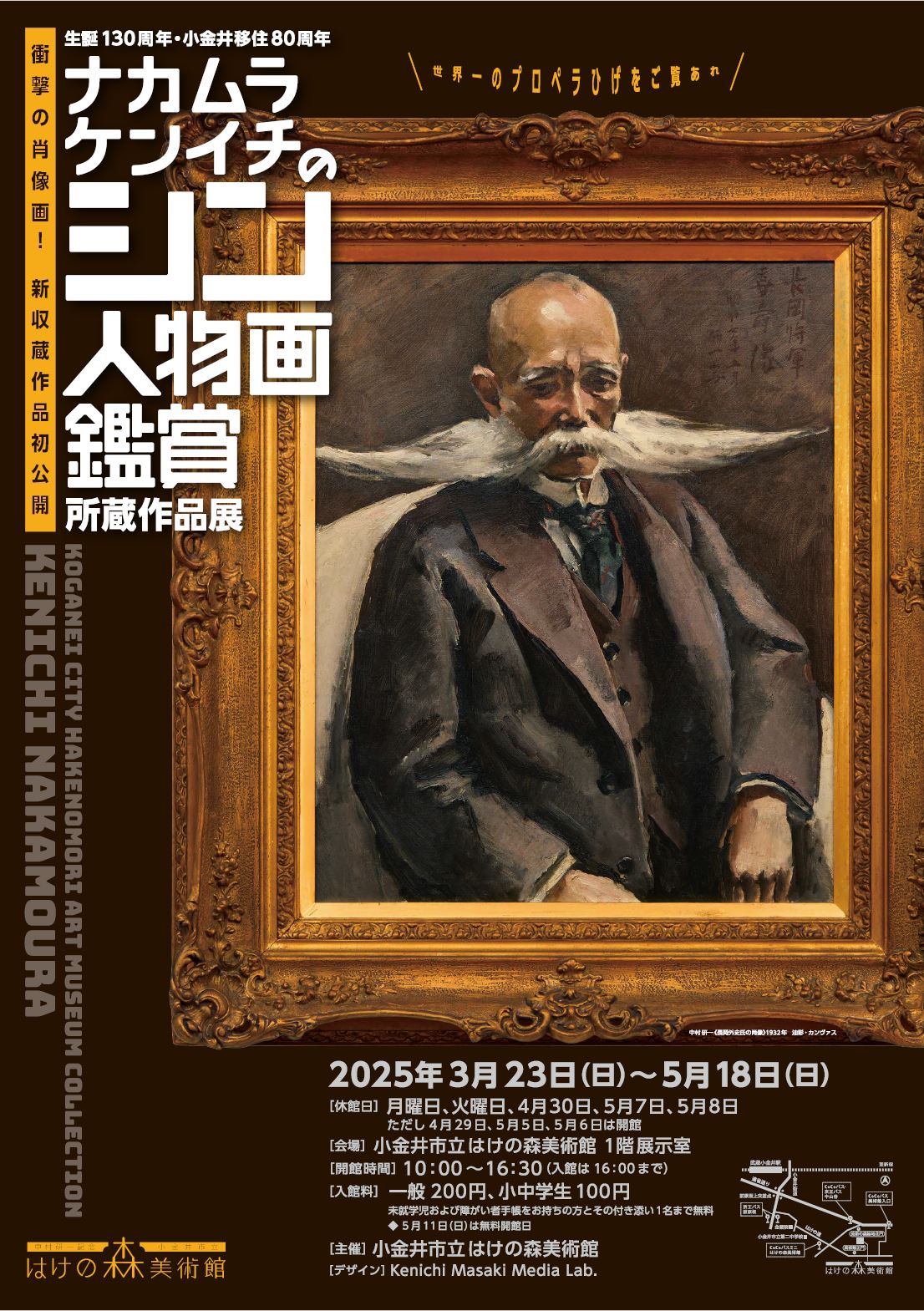

生誕130周年記念・小金井移住80周年所蔵作品展 ナカムラケンイチのシン人物画鑑賞

- 開催概要

一般 200円、小中学生 100円 ※未就学児および障がい者手帳をお持ちの方とその付添い1名まで無料

会期 2025年3月23日(日)から5月18日(日)まで

開館時間 10:00~16:30(入館は閉館30分前まで)

休館日 月曜・火曜(ただし4月29日、5月5日、6日は開館)、4月30日、5月7日・8日

- 無料開館日

5月14日は中村研一の誕生日。

これを記念して5月11日(日)は無料開館日となります。

- ギャラリートーク

担当学芸員が展覧会と作品について解説を行います。

4月12日(土)14:00~14:30

4月26日(土)14:00~14:30

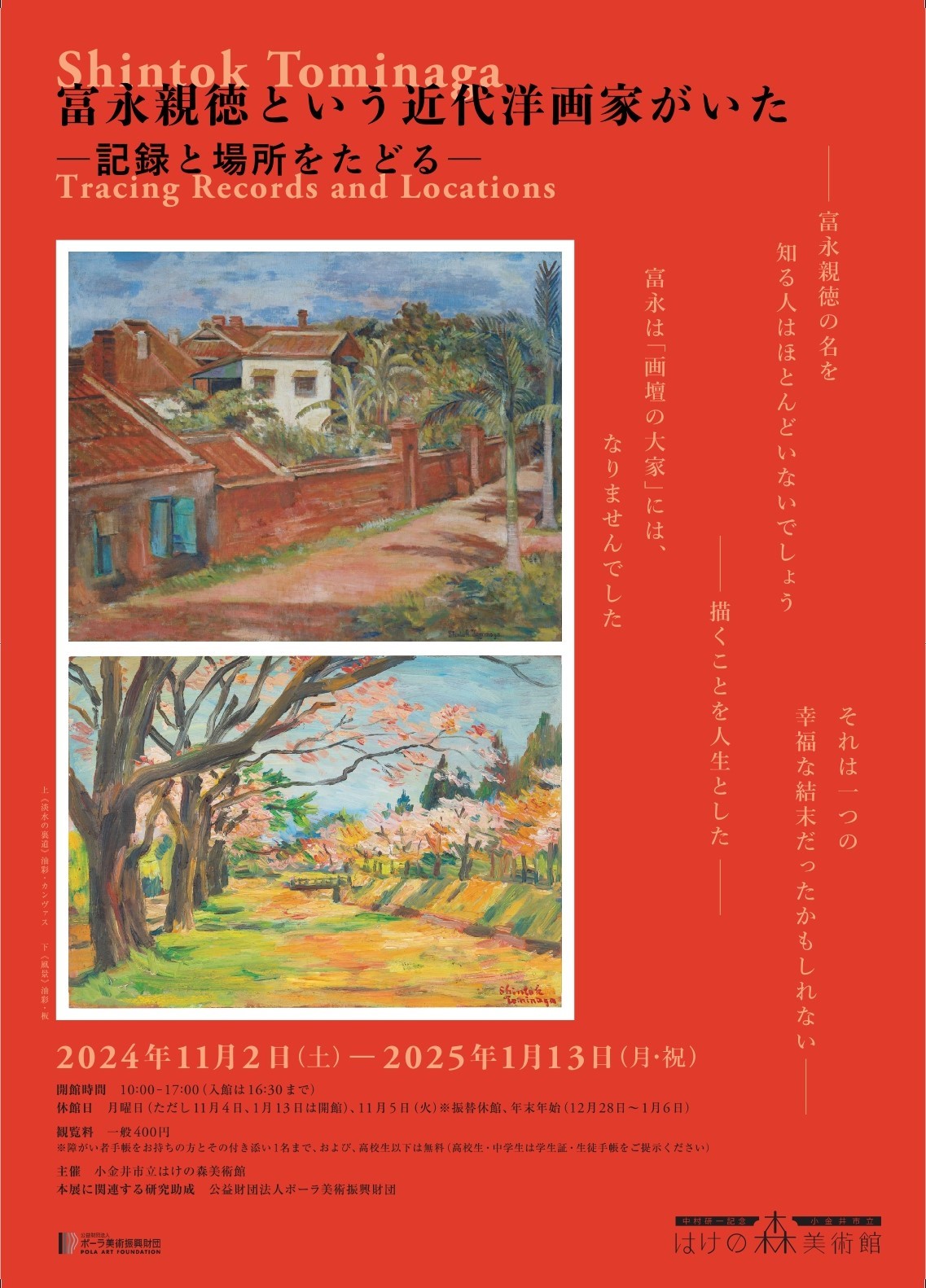

富永親徳という近代洋画家がいた―記録と場所をたどる―

本展は富永親徳(1896-1964)初の回顧展です。はけの森美術館では、富永親徳に関する調査を2022年度より行ってきました。

富永は1896(明治29)年熊本に生まれ、10歳ごろ家族で台湾に渡ったと思われます。当時台湾は日本統治下にあり、台湾総督府が置かれていました。この総督府に赴任した石川欽一郎との出会いが、富永の人生を決定づけます。洋画家でもある石川は、台湾の美術教育の礎となった人物でした。

その後富永は23歳で東京美術学校西洋画科に合格し、妻子とともに東京にやって来ました。卒業後は美術教師をしながら、制作を続けます。1944(昭和19)年、戦争によって住まいを小金井に移してもなお、絵を描いていました。ここが終の棲家となり、1964(昭和39)年に生涯を閉じます。

富永は「画壇の大家」には、なりませんでした(それどころか、実は1930年代後半に公募展への応募をやめてしまっています)。その生涯は刺激的なサクセスストーリーではありません。しかし、描くことを社会的成功の手段とせずにそれでも絵を描き続けることができたのなら、それは一つの幸福な結末だったかもしれません。富永親徳が「近代という時代」を居場所として、描くことを人生としたなら、彼はやはり近代洋画家だったのです。

――彼が生きた近代とは、どんな場所なのか。ぜひともご覧ください。

- 概要

【会期】2024年11月2日(土)~2025年1月13日(月祝)

【開館時間】10:00~17:00(入館は16:30まで)

【休館日】月曜日(ただし11月4日、1月13日は開館)、11月5日(火)※振替休館、年末年始(12月28日~1月6日)

【観覧料】一般400円

※障がい者手帳をお持ちの方とその付き添い1名まで、および、高校生以下は無料(高校生・中学生は学生証・生徒手帳をご提示ください)

【主催】小金井市立はけの森美術館

【本展に関連する研究助成】公益財団法人ポーラ美術振興財団

- 関連企画

1. 2024年10月26日(土)展覧会プレ企画:映画《幸福路のチー》鑑賞会

2. 2024年12月7日(土)ワークショップ:アニメーション背景技法で描いてみよう

3. 2025年1月11日(土)本展特別レクチャー「石川欽一郎と台湾」

4. 2024年11月23日(土)、12月14日(土) ギャラリートーク

※各イベントの詳細はこちらからご確認下さい

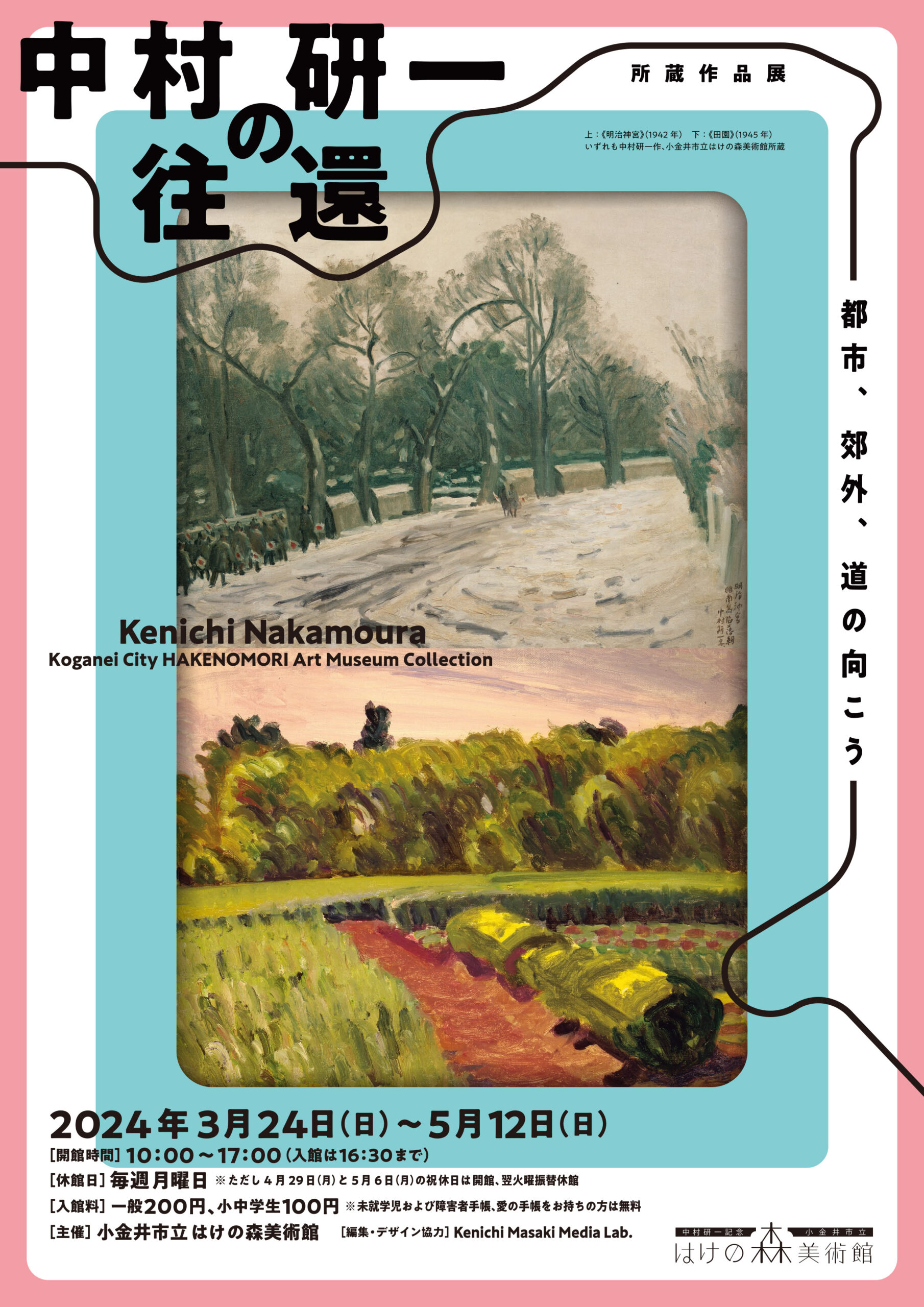

所蔵作品展 中村研一の往還 都市、郊外、道の向こう

実はこの大震災時、洋画家・中村研一は日本を離れていました。当時彼は20代後半、その年の2月念願のフランス留学を叶えていたのです。第一次世界大戦終結後のパリには日本人洋画家が多く滞在しており、その一人として、中村も画家としてステップアップを実現しつつあるところでした。――そうしたパリの中村が、故国大震災の報に接し、何を思ったかは残されていません。しかし東京には、東京美術学校以降、彼がずっとアトリエとしていた明治神宮近くの居宅がありました。ここは、震災時も無事だったようです。その後、1928年にフランスから帰国した中村はこの居宅で新婚生活をスタートさせました。

この住まいが失われるのは、太平洋戦争末期のことです。当人が疎開中に空襲で焼失、その中にあった戦前からの作品なども失われました。疎開先から戻る先を失った中村夫妻は知人のつてで、「はけ」にやって来ることになり、この地で、終生までを過ごしました。

中村研一は時代の変遷を、都市と郊外の往き来として、目に映る風景の変化として体験した――と言えるかもしれません。本展タイトルの「往還」には、こうした思いを込めましたが、その往還につれて、画家としての中村だけでなく、目的地自体も移り変わっていったのです。

人生が一本の道のようなものであるとするならば、中村研一の「画家としての人生」の道の向こうには、何があったのか。ぜひ、展示を通じて想いを馳せてみてください。

- 概要

会期:2024年 3月24日(日)~5月12日(日)

開館時間:10:00 ~ 17:00(入館は 16:30 まで)

休館日:月曜日※ただし、4/29(月)と5/6(月)の祝休日は開館、翌火曜振替休館

観覧料:一般200円、小中学生100円

※障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方 1 名は無料 未就学児無料

主催:小金井市立はけの森美術館

編集・デザイン協力: Kenichi Masaki Media Lab.

- 関連企画1

読み聞かせとワークショップ ※申込不要

「とびらのむこうはどんなせかい?」

展示と読み聞かせから、イメージをふくらませて絵の具で絵を描いてみましょう。

※絵具を使いますので、汚れても良い服装でお越しください。

講師:こごうちぶんこ ことりのへや

日時: 3 月 28 日(木)13:30~15:30

対象:未就学児から小学生まで(参加無料)

会場:はけの森美術館二階多目的講義室

- 関連企画2

ギャラリートーク ※申込不要

担当学芸員が展覧会と作品について解説を行います。

日時: 4 月 6 日(土) 14:00 ~ 14:30

5 月 11 日(土) 14:00 ~ 14:30

会場:はけの森美術館一階展示室

- 関連企画3

中村研一の誕生日を記念した無料観覧日

5 月 14 日は中村研一の誕生日。今年は誕生日の二日前、5 月 12 日が無料開館日となります。

展示最終日なので、お忘れなく!

令和4・5年度市町村立活性化事業 第23回共同巡回展 福岡アジア美術館所蔵作品展

うるおう アジア ―近代アジアの芸術、その多様性―

Collection from Fukuoka Asian Art Museum ASIA:REPLENISHED AND ENRICHED -Art of Modern Asia, and its Diversity-

We are pleased to announce HAKENOMORI Art Museum is holding an exhibition that will interdisciplinary present modern art from around 13 countries and regions, and featuring the collection from the Fukuoka Asian Art Museum. Modern paintings will be introduced, along with posters and paintings for export which can be described as ‘peripheral art’. Without emphasizing boundaries between Asian art, the exhibition will offer sensitivity towards the concepts and perception of art, while also providing the diversity and depth of Asian art.

- 概要

会 期:2023年12月2日(土)~1月28日(日)

会場:小金井市立はけの森美術館

開館時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日:月曜日、火曜日(年末年始は、12月25日~1月3日まで休館)

観覧料:一般500円、小中学生200円

※障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方1名は無料主催:小金井市立はけの森美術館

特別協力:福岡アジア美術館

助成:一般財団法人地域創造

- 関連企画

1、12月9日(土)「亜細亜大学による多文化工作ワークショップ」【事前申込不要】

2、12月16日(土)鑑賞と制作プログラム「キッズ&ユース・アートワークショップ アジアンアート デコパージュ」【要事前申込】

3、1月13日(土)鑑賞と創作プログラム「カラフルにかざって宝箱を作ろう!」【要事前申込】

4、1月14日(日)「うるおうアジア」特別レクチャー【要事前申込】

5、12月3日(日)、1月20 日(土)「学芸員によるギャラリー・トーク」【事前申込不要】

※申込み方法は本ホームページより、近日中に公開予定です。

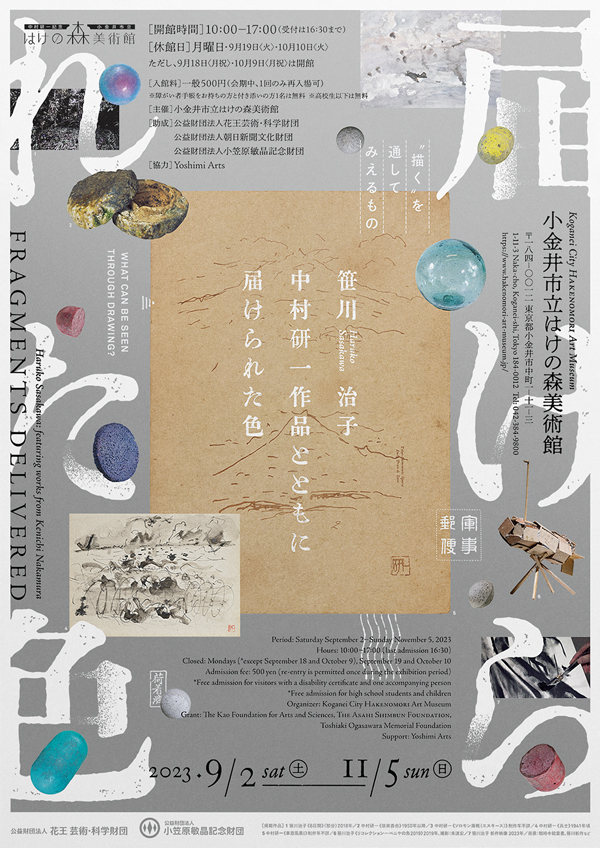

笹川治子〈中村研一作品とともに〉

届けられた色

Haruko Sasakawa: featuring works from Kenichi Nakamura

Fragments Delivered

Haruko Sasakawa (1983–) has been creating works that start by questioning how people are influenced by media. Not only does she produce original work, Sasakawa was also involved in the planning and organization of “SENSOU-GA STUDIES” exhibition (Tokyo Metropolitan Art Museum, 2015), which examined “war paintings” from a contemporary perspective, and the “Foujita in the 1940s: Tributes” exhibition (Chinretsukan gallery, the University Art Museum, Tokyo University of the Arts, 2018), which compiled the works of Tsuguharu Fujita, artists lost to war, and contemporary artists. While “war paintings” can be seen as a medium of propaganda and agitation, they also exist as paintings — collections of colors — and can be accepted as a reality of an artist’s compulsion to create, even in times of war. The exhibition presents paintings, videos, and installations by Sasakawa, including her new works, along with paintings and drawings by Kenichi Nakamura (1895–1967), a Western-style painter who also served as a military artist. Focusing on the multifaceted nature of paintings, including “war paintings”, the exhibition considers the process of drawing, from the act itself to the power behind the images, and how they can be appreciated.

- 概要/Outline

会期:2023年9月2日(土)~11月5日(日)

会場:小金井市立はけの森美術館

開館時間:10:00~17:00(受付は16:30まで)

主催:小金井市立はけの森美術館

助成:公益財団法人花王芸術・科学財団、公益財団法人朝日新聞文化財団、公益財団法人小笠原敏晶記念財団

協力:Yoshimi Arts

休館日:月曜日[但し9月18日(月祝)、10月9日(月祝)は開館]、9月19日(火)、10月10日(火)

入館料:一般500円(会期中、1回のみ再入場可)

※障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方1名は無料

※高校生以下は無料

—–

Period: Saturday September 2 – Sunday November 5, 2023

Venue: Koganei City HAKENOMORI Art Museum

Hours: 10:00 – 17:00 (last admission 16:30)

Organizer: Koganei City HAKENOMORI Art Museum

Grant: The Kao Foundation for Arts and Sciences, THE ASAHI SHIMBUN FOUNDATION, Toshiaki Ogasawara Memorial Foundation

Support: Yoshimi Arts

Closed: Mondays (*except September 18 and October 9), September 19 and October 10

Admission fee: 500 yen (re-entry is permitted once during the exhibition period)

*Free admission for visitors with a disability certificate and one accompanying person

*Free admission for high school students and children

- 関連企画/Related Events

1. アンケート企画:思い出のかけらを集めて/Collection of RecollectionS

2. トークイベント:佐藤道信特別レクチャー

3. ワークショップ:思い出のかけらを集めて/Collection of RecollectionS

4. ワークショップ:笹川治子のお絵かきワークショップ

5.笹川治子と担当学芸員によるギャラリートーク

※詳細・お申込方法は、7月上旬に公開予定です。

—–

1. Exhibition pre-event: Gathering Fragments of Memory / Collection of RecollectionS

2. Special lecture by Doshin Sato

3. Workshop: Gathering Fragments of Memory/Collection of RecollectionS

4. Painting workshop with Haruko Sasakawa

5. Gallery Talk by Haruko Sasakawa and head curator

Further information will be updated soon.

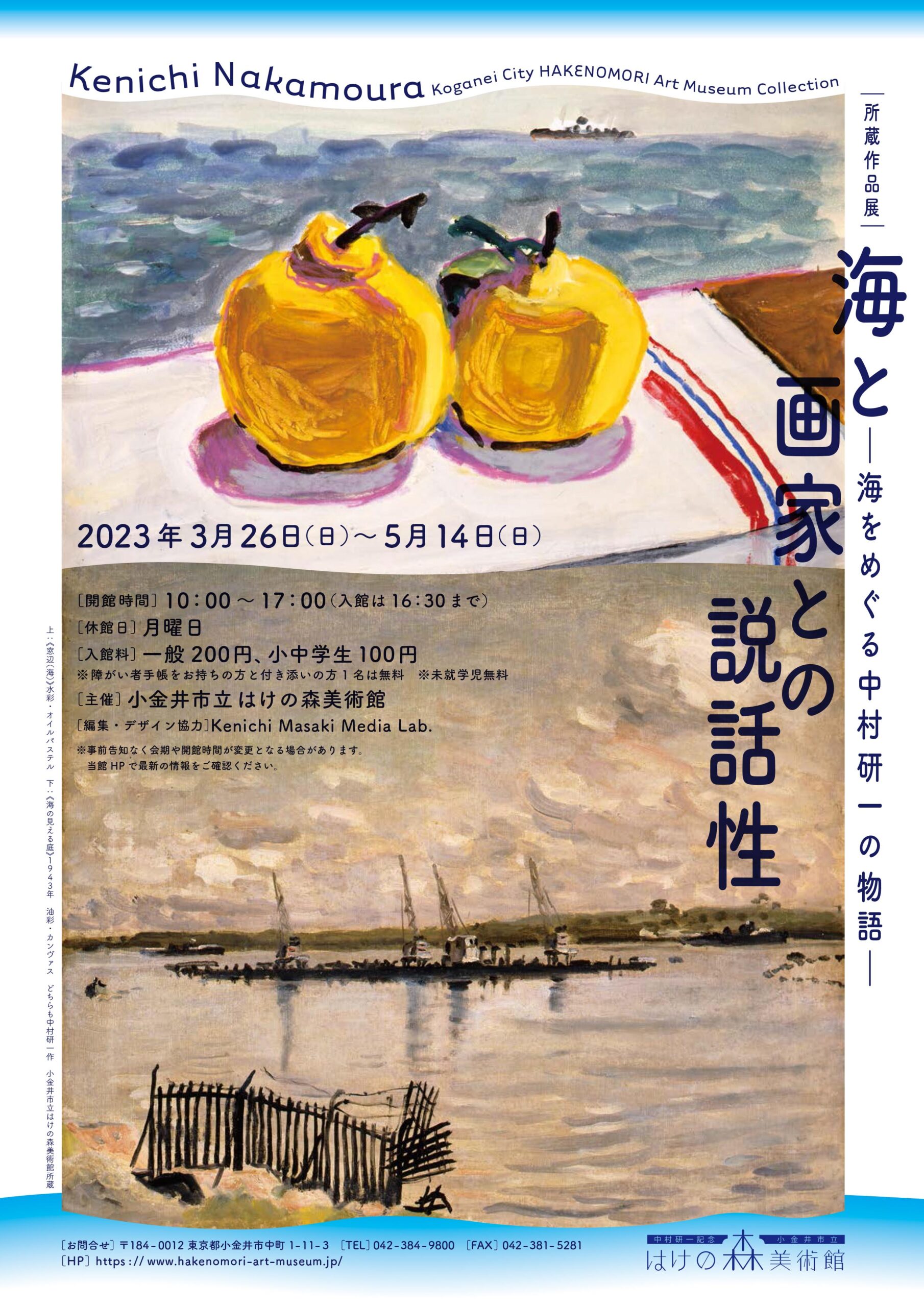

所蔵作品展 海と画家との説話性 ― 海をめぐる中村研一の物語 ―

中村研一よりも二歳歳下の実弟で同じく洋画家となった中村琢二は、兄が木っ端などをうまく使って作る船の模型はとても出来が良く魅力的で、こども心にうらやましかったと折に触れ語っています。こうした幼少期の船に対する関心は、長じて画家になってからも続き、海景を主題とする作品にはしばしば重要なモティーフとして艦船が登場します。

本展では中村研一の生涯にわたって続く海とのかかわりを「はじまりの海」「展望の海」「追憶の海」の三章、さらに二階展示室のテーマ展示「海を渡って見てきたこと」から探っていきます。船と海を描いた作品だけでなく、遠い海へ思いを馳せるようなものや、中には一見すると海と関係があるとはわからないような、意外な作品もあるかもしれません。画家の発想が自由に広がっていく様に、ぜひあなただけの海との物語を見つけ出してください。

- 概要

会期:2023年 3月26日(日)~5月14日(日)

開館時間:10:00 ~ 17:00(入館は 16:30 まで)

休館日:月曜日

観覧料:一般200円、小中学生100円

※障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方 1 名は無料 未就学児無料

主催:小金井市立はけの森美術館

編集・デザイン協力: Kenichi Masaki Media Lab.

※事前告知なく会期や開館時間が変更となる場合があります、当館 HP で最新の情報をご確認ください。

- 関連企画1

読み聞かせとワークショップ「海とわたしの物語」 ※申込不要・参加無料

展示や読み聞かせからイメージをふくらませて、絵の具で「わたしの海」の絵を描いてみましょう。

日時:3 月 29 日(水) 13:30 ~ 15:30

講師:こごうちぶんこ ことりのへや

対象:未就学児から小学生まで(未就学児については保護者同伴、15 組程度の先着受付)

会場:はけの森美術館二階多目的講義室

- 関連企画2

ギャラリートーク

担当学芸員が展覧会と作品について解説を行います。

日時: 4 月 22 日(土)14:00 ~ 14:30

5 月 13 日(土)14:00 ~ 14:30

- 関連企画3

中村研一の誕生日を記念した無料観覧日

5 月 14 日は中村研一の誕生日。今年はぴったり誕生日当日が無料開館日です。

- 展覧会解説

展覧会の解説はこちらからご覧いただけます。

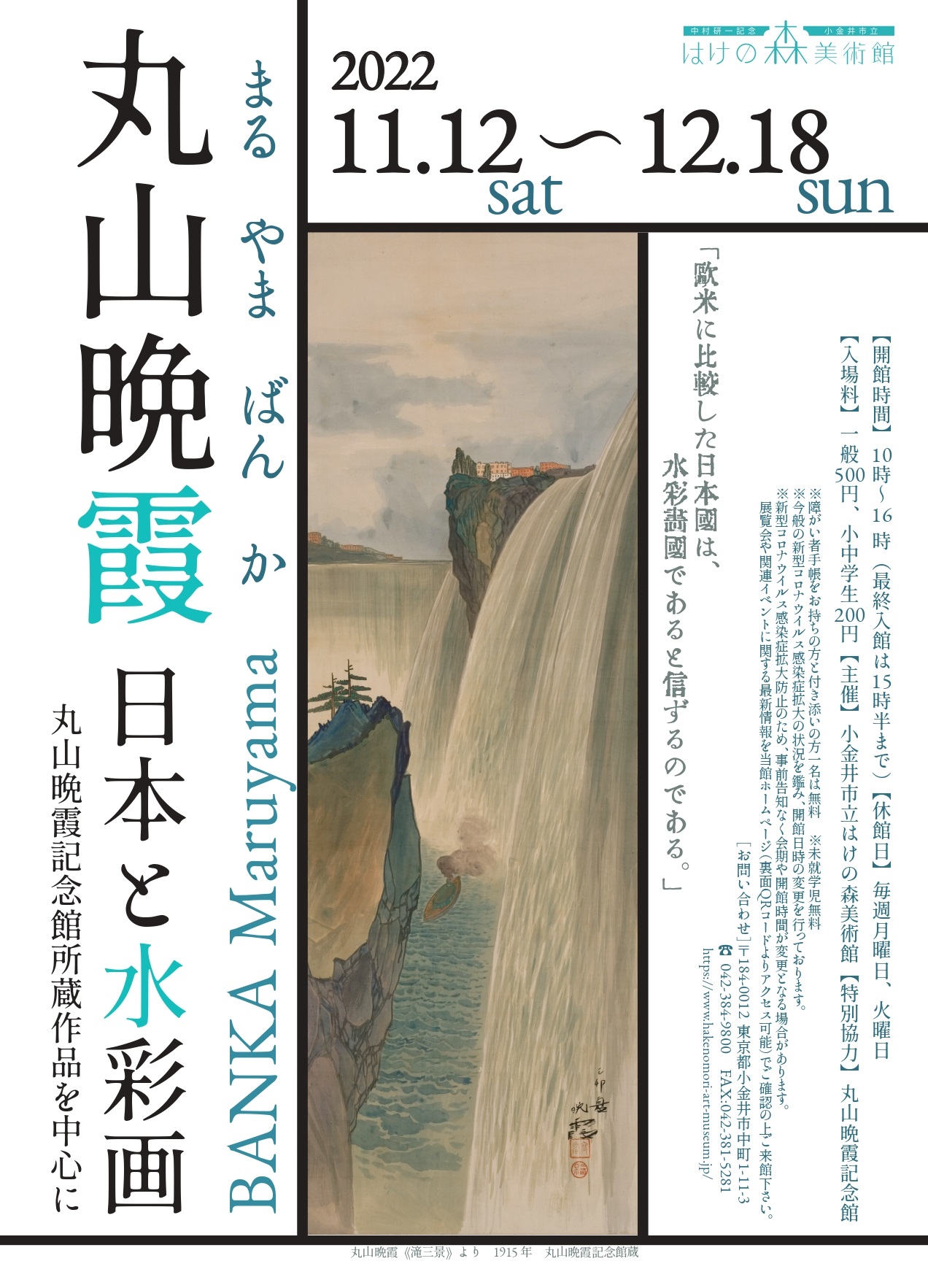

丸山晩霞 日本と水彩画 丸山晩霞記念館所蔵作品を中心に

二階展示室では、晩霞と同じ時代を生きた、中村研一(1895-1967)の作品を展示します。そのまっすぐな気性のため、官展から距離を置いた晩霞に対し、中村は官展を舞台に自らの道を切り開きました。公立美術館の特色あるコレクションとしての、二人の作品の異なる魅力を味わって頂ければ幸いです。

- 会期

2022年11月12日(土)~2022年12月18日(日)

- 開館時間

午前10時 ~ 午後4時(入館は午後3時半まで)

- 休館日

月曜日・火曜日

- 観覧料

一般 500円

小中学生 200円(未就学児、また障害者手帳をお持ちの方と付添いの方一人は無料)

- 展覧会特設ページのご案内

特設ページはこちら

※今後の動向により、さらに会期や開館時間が変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

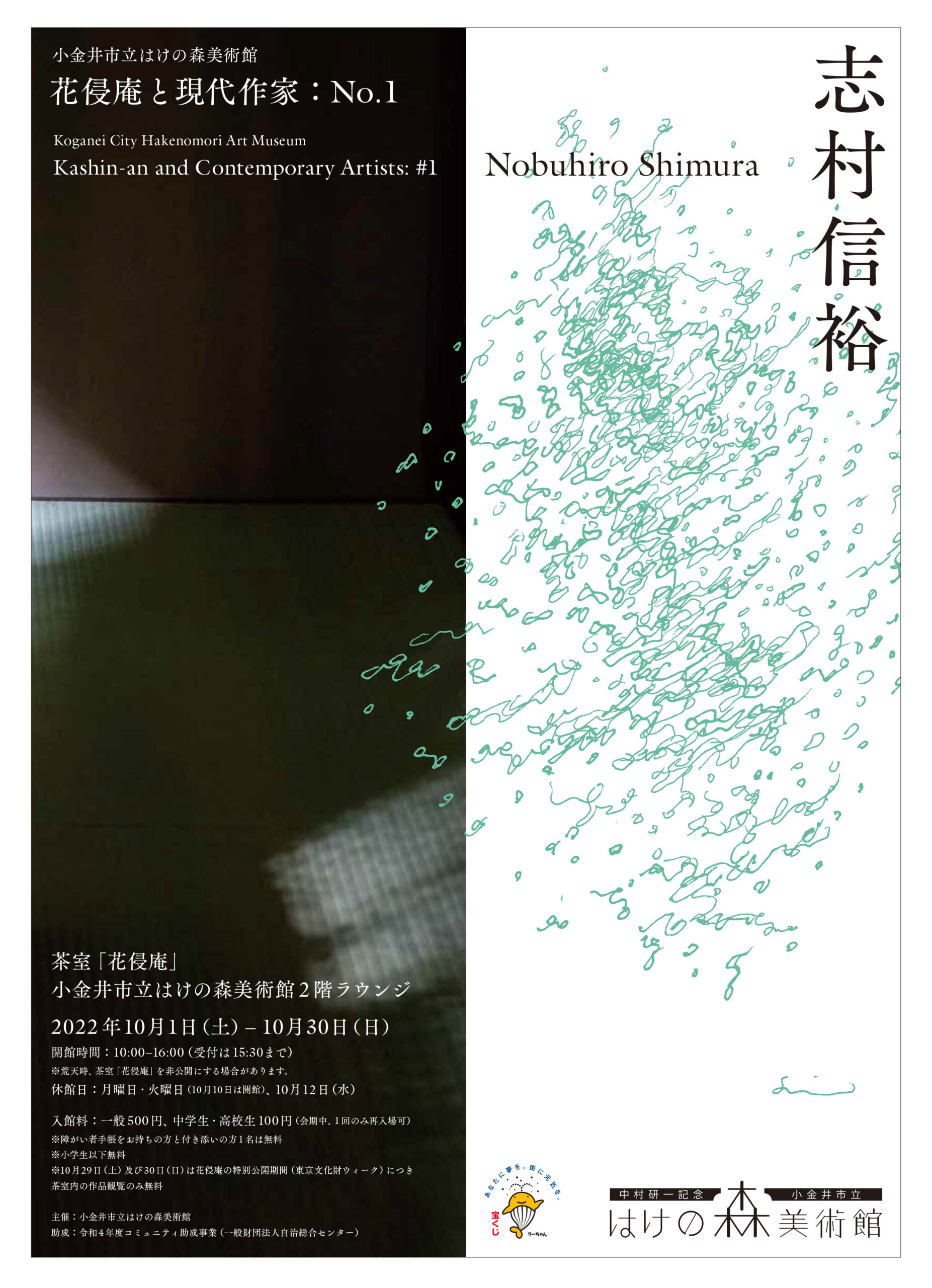

花侵庵と現代作家:No.1 志村信裕

志村は、日常生活の中の身近なもの―ボタン、リボン、バケツ、古書など―をモティーフに、またときにそれらをスクリーンとして用い、鑑賞者の思い出やそれらに付随する気持ちを想起させる映像インスタレーションを発表してきました。近年は、特定の地域に根ざした文化や歴史をテーマにリサーチを行い、その場所の目には見えない側面を引き出し提示する作品を制作しています。記憶や歴史といった「過去」を扱う志村の世界観は、なきものへの懐かしさや恋しさを感じさせながら、「今」という現実を静かに語り、そして「これから」についての想像を私たちに促します。今回、普段は意識が向かないところに目を向かせてくれる志村の作品が、茶室という空間とどのように呼応し、私たちの目前に現れるでしょうか。平素は非公開のはけの森美術館2階ラウンジでは、志村による45分の映像作品《Nostalgia, Amnesia》(2019)を含む展示をご覧いただきます。

- 会期

2022年10月1日(土)~10月30日(日)

- 会場

茶室「花侵庵」、小金井市立はけの森美術館2階ラウンジ

- 開館時間

10:00~16:00(受付は15:30まで)

※荒天時、茶室「花侵庵」を非公開にする場合があります

- 休館日

月曜日・火曜日(10月10日は開館)、10月12日(水)

- 入館料

一般500円、中学生・高校生100円(会期中、1回のみ再入場可)

※障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方1名は無料

※小学生以下無料

※10月29日(土)及び30日(日)は花侵庵の特別公開期間(東京都文化財ウィ

ーク)につき茶室内の作品観覧のみ無料

- 主催

小金井市立はけの森美術館

- 助成

令和4年度コミュニティ助成事業(一般財団法人自治総合センター)

- 関連企画

1. トークイベント「未来の暮らしとセーター」

2. 志村信裕ワークショップ

3. 緑地トーク

関連企画の詳細については、教育普及活動のページをご確認ください。

- 併催

所蔵作品展「中村研一:風景を中心に」(会場:はけの森美術館2階展示室)

※今後の動向により、さらに会期や開館時間が変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

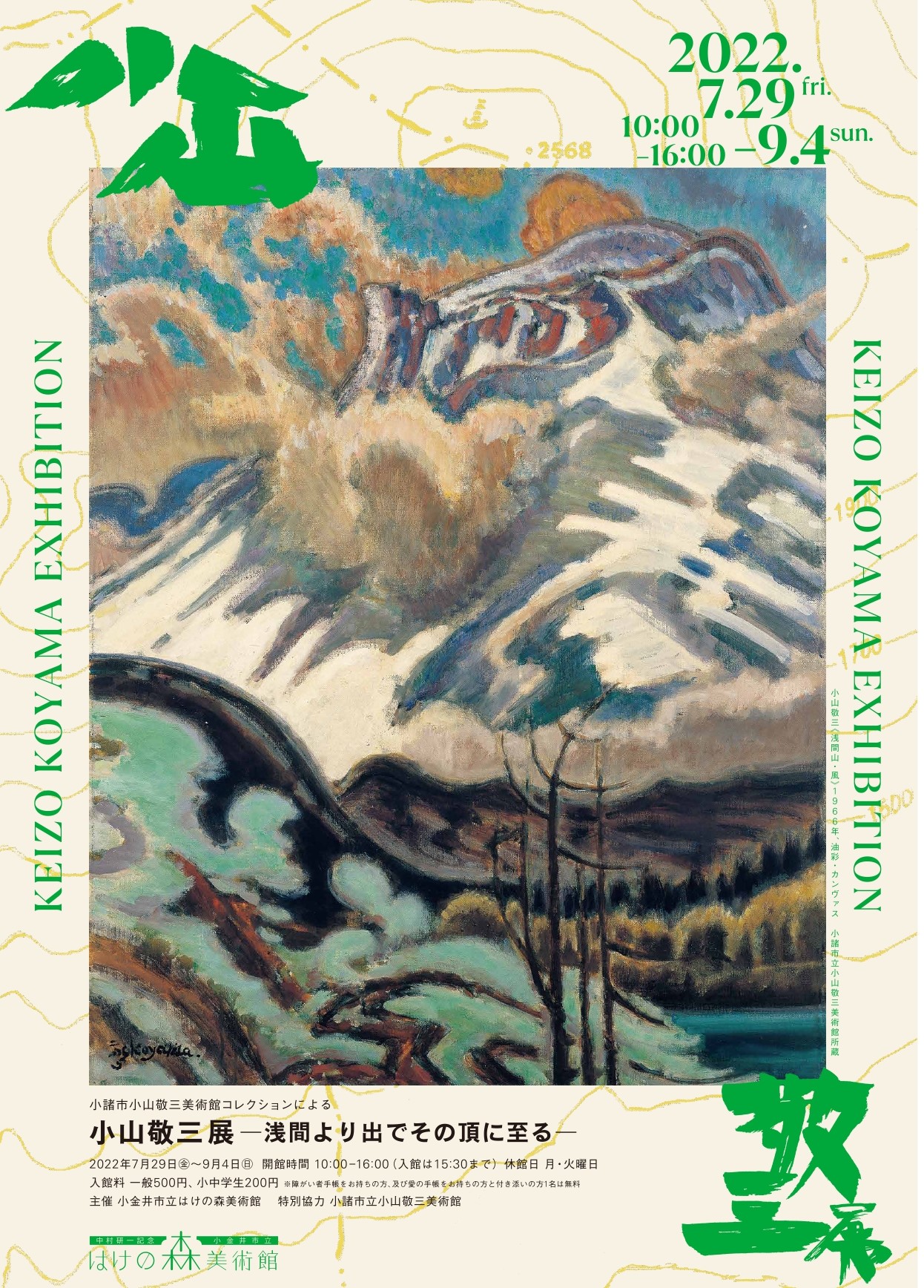

小諸市立小山敬三美術館コレクションによる 小山敬三展 ー浅間より出でその頂に至るー

小山がどんな絵を描いていた画家かは《浅間山・風》(1966)を見れば、一目瞭然でしょう。簡略に描いているようでいて、細部まで考え抜かれた構図。雲間に見上げる浅間山の圧倒的存在感・安定感は「すごいなあ」と素直に感嘆させる力を持っています。

長野・群馬県境に聳える活火山・浅間山の南麓を望む小諸に生まれた小山敬三は、その山容に強く惹かれ、戦後は軽井沢に浅間山の美しく見える別荘を構えたほどでした。この別荘からの眺めを中心に、晩年に至るまで四季折々の —— 晴れた日、雪の日、時には間近や遠くから…さまざまな浅間山の様子を描いた作品が制作されています。画家の人生をフルコースのディナーに例えるなら、「浅間山」は小山にとって戦後円熟期にふさわしい集大成、メインディッシュに相当するモティーフだと言えます。

メインディッシュはディナーコースのクライマックスです。そこに至るまでには工夫を凝らした前菜やスープが饗され、舌を楽しませるもの。十代の終わり、水彩による風景画に興味を持ったことをきっかけに絵画の道を志した小山は、島崎藤村の薦めを機にフランスに留学し、精力的に西洋絵画の技法を学びました。そして、滞欧中に目にした南仏やスペインの風景、旅行で訪れた中国の石造りの民家などの中に、卓越した構図を見出します。たとえば《河畔(トレド)》(1927)など留学期の作品を見れば、小山が対象を意匠化・単純化しながらも構図を工夫することで、モティーフの持つ存在感を描き出そうとしていたことが伺えます。こうした構図の追及が、戦後の浅間山の表現を培っていくのではないでしょうか。

小山敬三が生涯を通じて風景へと向けた視線は、言うなれば浅間山へと至る壮大な「コース」であると同時に、それぞれのモティーフの持つ存在感を確固とした像として可視化し、捉えようとする試みであったと言えます。是非とも展示室で、小山の視覚によるフルコースを心行くまでお楽しみいただければ幸いです。

併せて二階展示室では当館所蔵の中村研一による風景を主題とした作品を、本展に併せて展示いたします。

- 会期

2022年7月29日(金)~2022年9月4日(日)

- 開館時間

午前10時 ~ 午後4時(入館は午後3時半まで)

- 休館日

月曜日・火曜日

- 観覧料

一般 500円

小中学生 200円(未就学児、また障害者手帳をお持ちの方と付添いの方一人は無料)

- 展覧会特設ページのご案内

- 関連企画

-

関連企画の詳細については、教育普及活動のページをご確認ください。

ワークショップ「はけの森の生きものたちをつくろう byはけの手アニメーション」

※今後の動向により、さらに会期や開館時間が変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

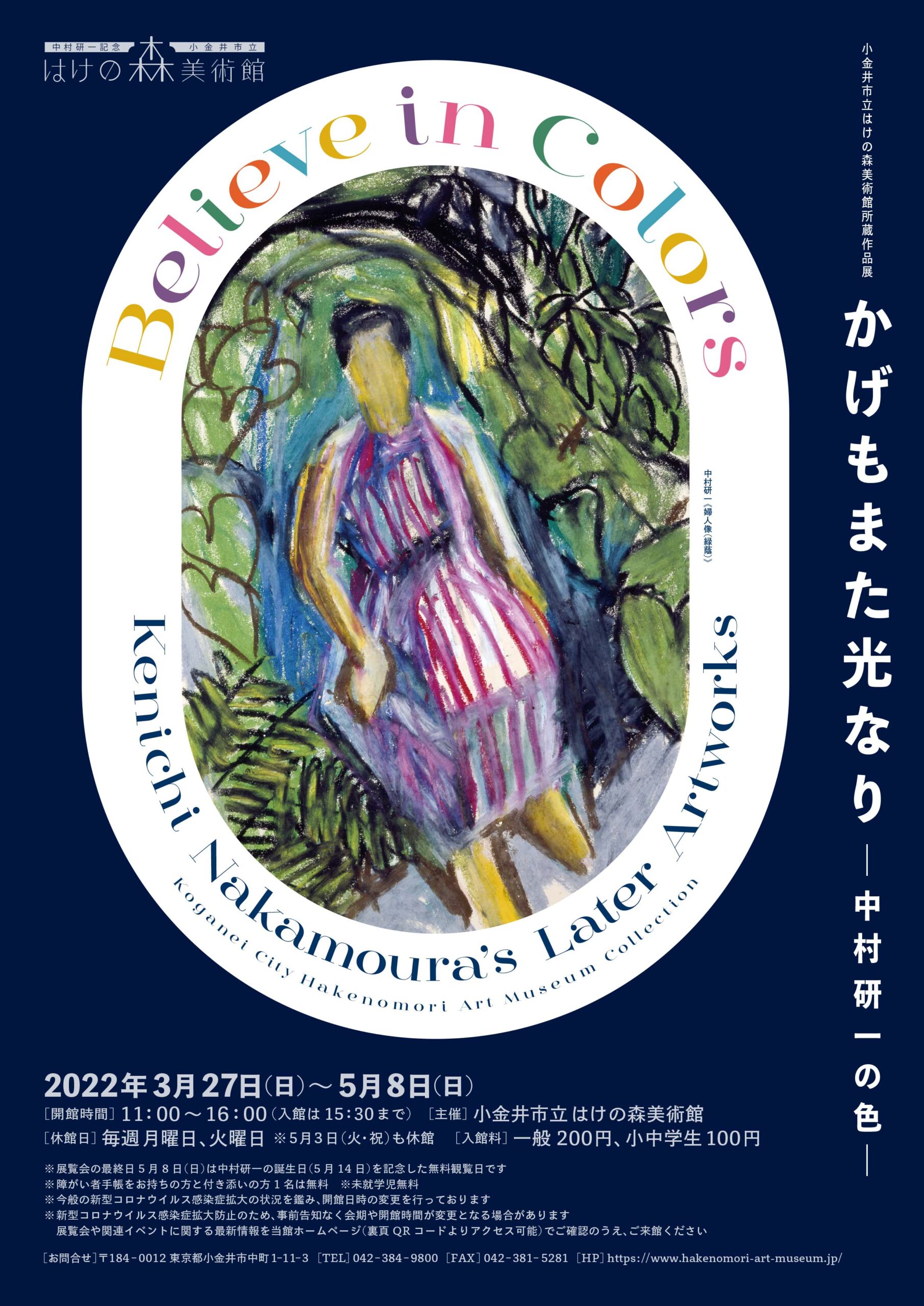

所蔵作品展 かげもまた光なり ー中村研一の色

- 会期

2022年3月27日(日)~2022年5月8日(日)

- 開館時間

午前11時 ~ 午後4時(入館は午後3時半まで)

- 休館日

月曜日・火曜日

- 観覧料

一般 200円

小中学生 100円※5月8日(日)は中村研一の誕生日(5月14日)を記念した無料観覧日です。

(未就学児および障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方と付添いの方一人は無料)

- 展覧会解説

展覧会の解説はこちらからご覧頂けます。

- 関連企画

-

関連企画の詳細については、教育普及活動のページをご確認ください。

1. 展覧会プレイベント「はけの森に響く日本の歌 莟 道子ソプラノ・コンサート」

2. 山本 修路さんと美術館でワークショップ!

①「緑地散策&葉っぱ標本づくりワークショップ」

②「木を触ろう!色を塗ろう!ペインティングワークショップ」

※今後の動向により、さらに会期や開館時間が変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

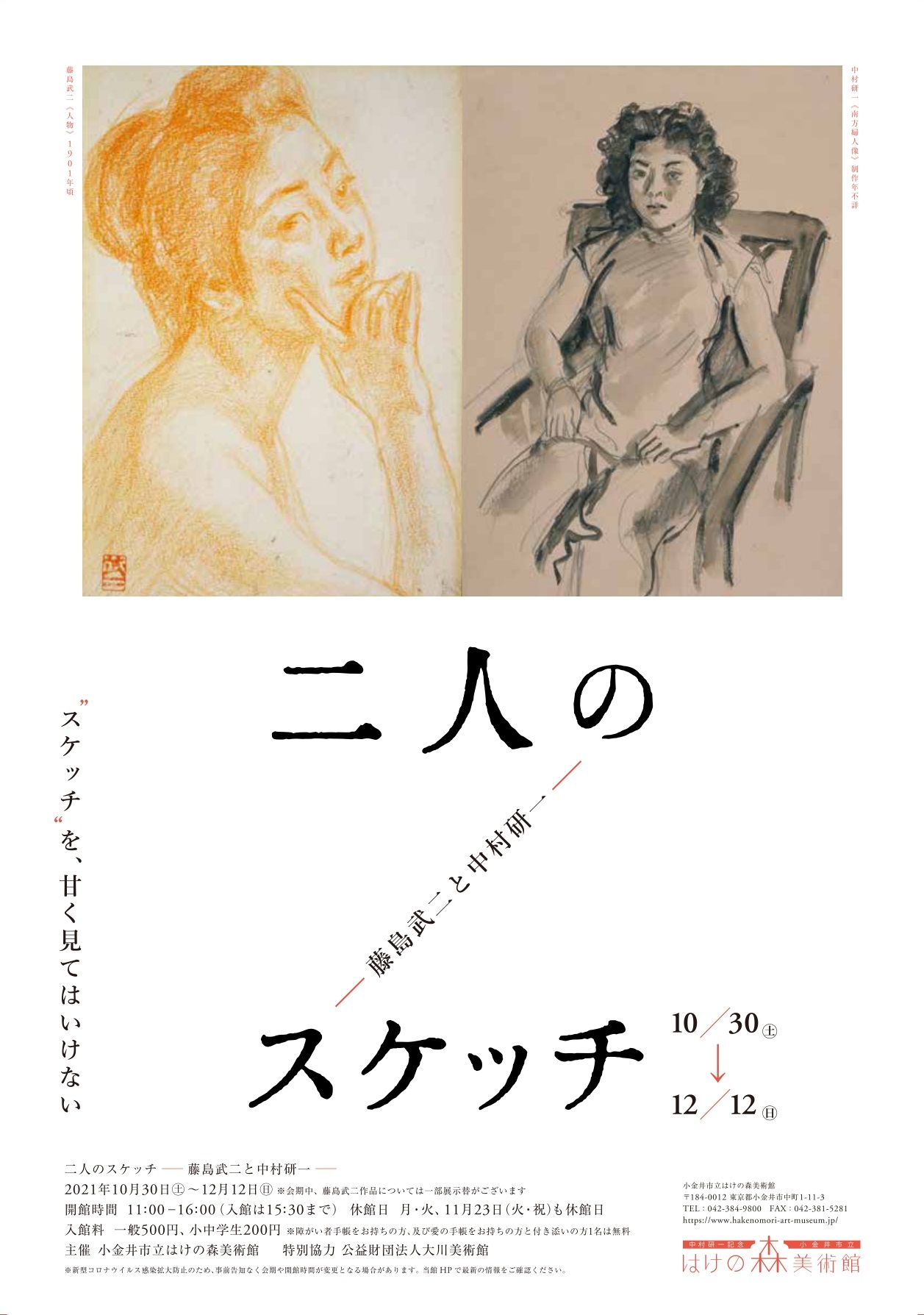

二人のスケッチ ― 藤島武二と中村研一 ―

ところで“スケッチ”という言葉は、どんな絵のことを示しているのでしょうか。例えば目の前の光景を写した「写生」や、構想をとりあえず形にした「下図」や「画稿」、メモ代わりの「イラスト」すらも、含むことがあります。改めて考えてみるとどこからどこまでをスケッチと言うのかは幅広いのですが、「しっかりと、計画と手順を踏んで描かれ完成した大作」に対して「そうではないもの」、もっとさりげなく、思いがけなく、時として描いた本人すら残すべきとは思っていなかった 、そんな絵画である、ととらえることができるかもしれません。

だったら“スケッチ”なんてわざわざ見るほどの価値は無い(ましてやスケッチばかりの展示なんて…)と思ってしまうかもしれませんが、いいえ、まさにそこにスケッチの面白さがあるのです。さりげなく、思いがけなく、時としてささやかなもの――画家がちょっと思いついたこと、気になる光景や意外な感情――全てがスケッチに積み重なっているとしたら、そこに見えてくるのはより生々しい画家自身、人生の在り様ではないでしょうか。そんなスケッチの魅力をお伝えすることが今回の展示の目的であり、 多彩なスケッチ作品が登場します。

そして二人一緒の展示にすることで、意外な共通点や個性が見えてくるのがポイントです。ロマンティックでおしゃれな藤島と、ちょっとハードボイルドな中村 、師弟二人分の人生の味は、まさに甘く見てはいけません。

- 会期

2021年10月30日(土)~2021年12月12日(日)

- 開館時間

午前11時 ~ 午後4時(入館は午後3時半まで)

- 休館日

月曜日・火曜日

11月23日(火・祝)も休館日

- 観覧料

一般 500円

小中学生 200円

(未就学児および障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方と付添いの方一人は無料)

※今後の動向により、さらに会期や開館時間が変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

所蔵作品展 画家のメタモルフォーゼ ―中村研一、その作風の変化―

同時開催 水辺のドローイング

明治28 (1895)年に福岡県で生まれた中村は、青年期に鹿子木孟郎の下で学んだ他、 大正4 (1915)年には東京美術学校に入学、岡田三郎助の指導を受けました。そのため初期作品には太平洋画会や、外光派の特徴が見て取れます。中村はそうした影響の上に、陰影のコントラストに特色を持つ画風を展開、官展を中心に発表を続け高く評価されました。戦後にかけてはさらに大きく作風が変化し、筆跡を残す大胆なタッチ、色鮮やかで平面性が際立つ背景、黒い輪郭線が見られるようになります。ここからは中村が一般的な意味での「リアリズム」から遠ざかりながら、新たな表現を模索する様子がうかがえます。一方モティーフに着目すると、戦時下にはベトナムやシンガポールの風景、戦艦の浮かぶ海景、現地の女性像、また戦争記録画の下絵として兵士のエスキースなどが描かれました。また戦前から描き続けていた妻の単身像は戦後にも引継がれ、中村のライフワークとも呼べる主題となってゆきました。1920年代から60年代にかけての、驚くばかりの画風の変化(メタモルフォーゼ)をお楽しみ頂ければ幸いです。

また二階展示室では、「水辺のドローイング」展と題し、所蔵品の中でも夏らしい水辺を描いた風景画を中心に展示致します。

- 会期

2021年7月28日(水)~2021年9月5日(日)

- 開館時間

午前11時 ~ 午後4時(入館は午後3時半まで)

- 休館日

月曜日・火曜日

- 観覧料

一般 200円

小中学生 100円

(未就学児および障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方と付添いの方一人は無料)

- 展覧会解説

展覧会の解説はこちらからご覧頂けます。

※今後の動向により、さらに会期や開館時間が変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

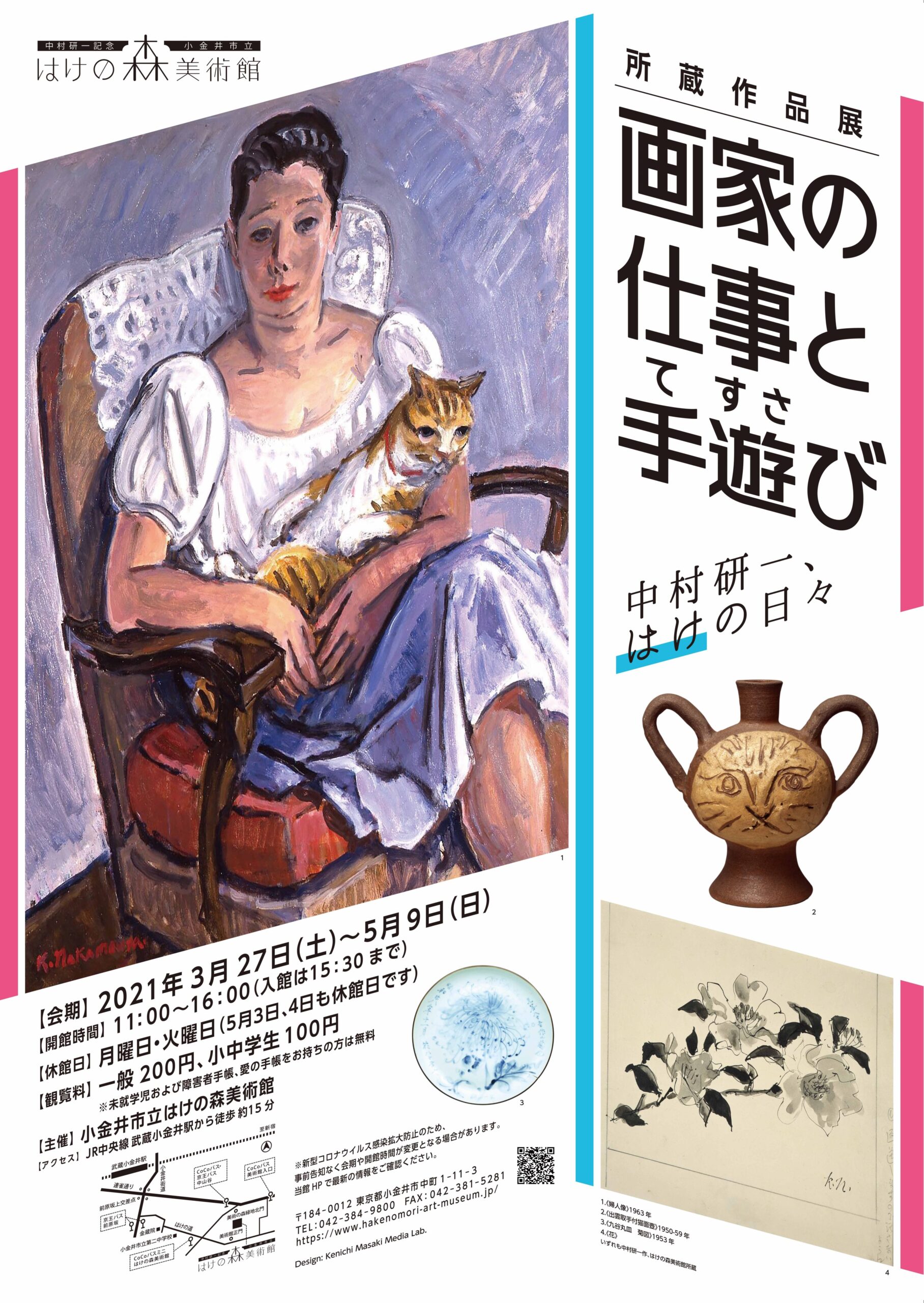

所蔵作品展 画家の仕事と手遊び 中村研一、はけの日々

他にも、コラムや新聞小説の挿絵、本の装丁など中村研一は多様な依頼を手掛けており、中には印刷に回すことを想定して余白にその際の指示が書いてあるカットもあります。

一方で、当然ではありますが中村研一はその描くという行為の全てを仕事と捉えていた訳ではありません。日々の暮らしの中では、発表を意図したわけではない多くのスケッチや水彩、そして時には油絵が生まれました。手紙に絵を描き添えたり飼い猫の姿を板絵にして贈ったり、それらは日々の愉しみ、生活への愛着であると言えます。

また、画業とは性質を異にしながら、中村研一が熱心に打ち込んだものとして作陶を忘れることはできません。若いころから古陶磁に惹かれ蒐集していた中村は、小金井転居頃から自ら作陶を行うようになりました。各地の窯元を訪ねて土をひねり、絵付けをした自作は、茶室に飾る花活や水指、あるいはコーヒーを味わうデミタス・カップといった自らの暮らしのためのものでした。本展ではこうした制作を、「手遊び(てすさび)」と捉えました。

画家としての文字通りの生業である絵を描く「仕事」と、日常をいつくしむとともに愉しむ「手遊び」。その両側面から、中村研一の人間的魅力を概観します。

- 会期

2021年3月27日(土)~2021年5月9日(日)

※ 2021年4月24日(土)で緊急事態宣言の発出のため中止となりました。

- 開館時間

午前11時 ~ 午後4時(入館は午後3時半まで)

- 休館日

月曜日・火曜日(5月3日、4日も休館)

- 観覧料

一般 200円

小中学生 100円

(未就学児および障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方と付添いの方一人は無料)

※今後の動向により、さらに会期や開館時間が変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

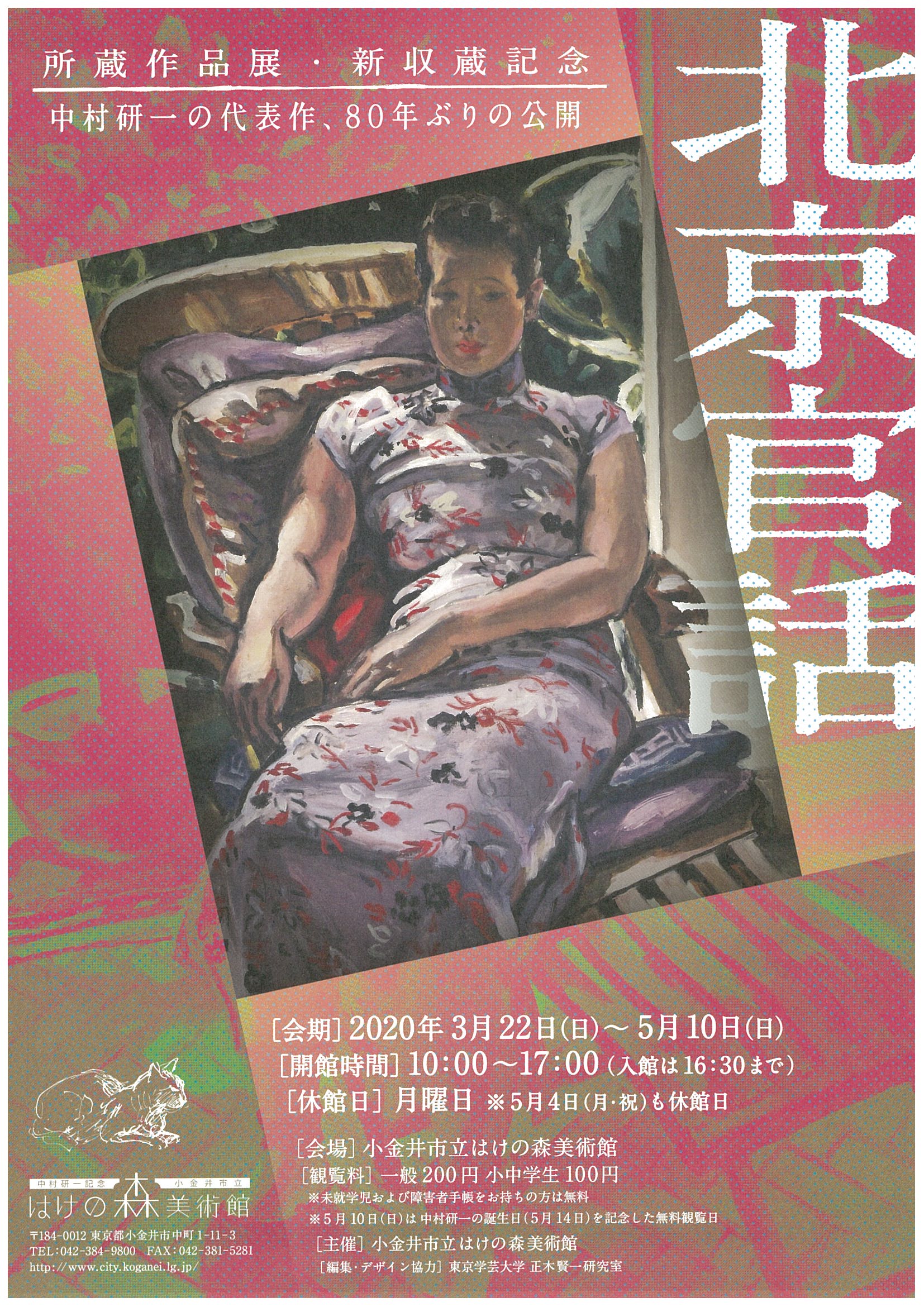

所蔵作品展 ふたたびの《北京官話》―中村研一が描く人体のフォルム―

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大により記念展示はやむなく中止に。感染拡大防止には必要な措置でしたが、既に展示作業も完了し来館者に見てもらう日を待つ《北京官話》に、美術館スタッフは忸怩たる思いでした。

緊急事態宣言が解除されたら、改めて《北京官話》の紹介をしよう――その思いから半年、本展ではさらに展示内容を拡充することを目指しました。

《北京官話》はいわゆる「チャイナドレス」を着用した女性像ですが、日本近代洋画壇には「民族服の女性像」という系譜があります。中村にとっても民族服の女性像は魅力的なテーマであり、戦後に至るまで多くの作品を生み出しました。

そして、中村研一が生涯を通じて追及したのは「ほんとうのフォルム」。モデルの外見は文字通り千差万別です。そうした人々の容姿――人体のかたちに対し、中村はどのようなまなざしを向け、そのフォルムをカンヴァスに描き留めたのでしょうか。

本展では《北京官話》のお披露目に加え、さまざまな人物を描いた油彩画や素描、水彩画など幅広く展示することで、中村研一が追及した人体のフォルムを概観します。

- 会期

2020年10月31日(土)~2020年12月6日(日)

- 開館時間

午前11時 ~ 午後4時(入館は午後3時半まで)

- 休館日

月曜日・火曜日

※ただし11月3日(祝・火)、11月23日(祝・月)は開館

それぞれ翌水曜日(11月4日、11月25日)が振替休館日となります

- 観覧料

一般 200円

小中学生 100円

(未就学児および障害者手帳をお持ちの方と付添いの方一人は無料)

- 展覧会解説

本展の解説はこちらからご覧いただけます。

※ギャラリートーク等関連企画は、当面の間中止といたします。

※今後の動向により、さらに会期や開館時間が変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

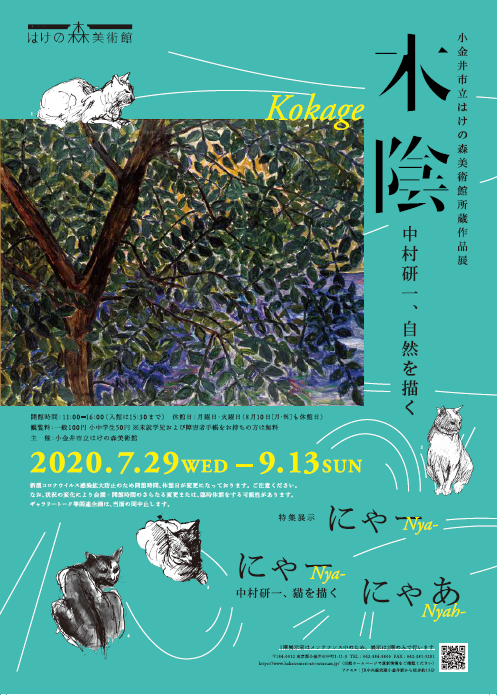

所蔵作品展 木陰 中村研一、自然を描く

特集展示 にゃーにゃーにゃあ 中村研一、猫を描く

中村研一は1945(昭和20)年、代々木初台町(現渋谷区初台)のアトリエが戦災にあい、小金井に引っ越しました。中村研一の小金井の居宅(現在のはけの森美術館附属喫茶棟)は溢れる湧水(現「東京の名湧水57選」の1つ)と木々に囲まれ、現在もその自然豊かな姿を残しています。中村はこの地で1967(昭和42)年に亡くなるまで、愛する妻や愛猫そして自然に囲まれ穏やかな日々を送ったようです。

人物描写を得意とする中村ですが、小金井に引っ越してからは、風景や植物を題材とした作品をたくさん描いています。この度の所蔵展では、中村の描く自然をテーマに展示しました。中村が描いた緑の空間をぜひお楽しみください。

特集展示として、中村研一が描いた猫を中心に、動物をモティーフとした作品を展示します。

- 会期

2020年7月29日(水)~2020年9月13日(日)

- 開館時間

午前11時 ~ 午後4時 (入館は午後3時半まで)

- 休館日

毎週月曜日・火曜日(8月10日も休館)

- 観覧料

一般 100円

小中学生 50円

(未就学児および障害者手帳をお持ちの方と付添いの方一人は無料)

※今般の新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、会期・開催時間の変更を行っております。

※ギャラリートーク等関連企画は、当面の間中止といたします。

※今後の動向により、さらに開催期間が変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

所蔵作品展「新収蔵記念《北京官話》」

同時開催 特集展示 「にゃー 中村さんちの猫たち」

中村研一の代表作、80年ぶりの公開

- 会期

公開中止となりました

- 開館時間

午前10時~午後5時(入館は4時30分まで)

- 休館日

毎週月曜日 5月4日(月・祝)も休館日

- 観覧料

一般 200円、小・中学生 100円

(未就学児および障害者手帳をお持ちの方と付添いの方一人は無料)

※5月10日(日)は中村研一の誕生日を(5月14日)記念した無料観覧日

※また、今後の新型コロナウィルス感染拡大の状況により、

開催期間が変更になる可能性がありますので、ご了承ください。

伊東深水の光景―戦中から戦後、南方から小諸―

- 会期

令和元年10月19日(土曜)から令和元年12月15日(日曜)

- 休館日

月曜日

ただし令和元年11月4日(月曜)は開館、翌令和元年11月5日(火曜)振替休館

- 観覧料

一般500円 小中学生200円

未就学児および障害者手帳をお持ちの方は無料

令和元年10月22日(火曜祝日)は、即位礼正殿の儀に伴う慶祝事業の一環として観覧料無料

- 展示概要

本展は平成29年に開催された企画展「南方より、伊東深水から―市川市所蔵《南方風俗スケッチ》」の内容を引き継ぎ、さらに発展させるものです。今回は長野県の酒蔵美術館 ギャラリー玉村本店が所蔵する南方のスケッチを紹介します。

また、同ギャラリーでは伊東深水が終戦時長野県小諸市周辺に疎開していたという地縁から、終戦前後の小諸周辺を描いたスケッチも所蔵しています。二つのスケッチは太平洋戦争最中から終戦への時代の大きな流れを、伊東深水のまなざしを通した日々の移り変わり、文字通りの「光景」として描いているのです。そこで本展では南方スケッチ、小諸スケッチの双方を展示することとしました。美人画家として名高い伊東深水ですが、風景画に対しても生涯強い関心を寄せており、眼前の光景を的確にとらえる巧みな筆線も、大きな魅力の一つです。深水がそれぞれの時、場所で見た光景を、ぜひスケッチを通じてお楽しみください。

- 関連企画

-

関連企画の詳細については、教育普及活動のページをご確認ください。

1.ギャラリートーク

2.ワークショップ 樹脂ねんどを使ってキーホルダーづくりにチャレンジ!

3.ワークショップ アニメーション背景技法で描いてみよう―新年編